月1原発映画祭の報告

2013年4月6日(土) 第12回 月一原発映画祭「フタバから遠く離れて」アンコール上映会のご報告

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/05/19(日) 15:10第12回 月1原発映画祭「フタバから遠く離れて」アンコール上映のご報告

~2012年11月、私たちはこの「フタバから遠く離れて」を、谷中コミュニィティーセンターなど3か所で上映しました。たくさんの方が足を運んでくださり、その結果出た収益のもっとも有効な使いみちを検討した結果、この映画をさらに多くの方に観ていただき、考え、語り合うために使おうと決めました~

4月6日(土)いつもの「谷中の家」に舩橋淳監督を迎え、2回の上映と、その間に「監督のトーク」「交流カフェ」をはさむ形で、アンコール上映をしました。

今回初めて午前中からの開催とし、夕方にはすべて終わるスケジュールを組みました。

それは、偶然にもこの夜、前双葉町町長の井戸川克隆さん(この映画にももちろん登場されています)と、前日弁連会長の宇都宮健児さんの対談が渋谷で行われることになったからです。

この日は、低気圧の通過で荒れ模様になるという予報が出ていました。心配して朝を迎えましたが、雲の流れは速いものの、とりあえず開場の10:30に雨粒は落ちていませんでした。長野県や福島県からの参加者も含め30名を迎えて、11:00から1回目の上映が始まりました。

2013年4月6日(土) 月一原発映画祭「フタバから遠く離れて」アンコール上映会 御礼

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/04/09(火) 11:054/6、舩橋監督を迎えての「フタバから遠く離れて」アンコール上映会が無事終了しました。

荒天予報にもかかわらず大勢の方にお越しいただき、どの回も満員でした。

ご参加、ご協力くださったみなさま、ありがとうございました。

舩橋監督がトークの中で強調されていたのは、

「俯瞰する視点」と「当事者感覚を持つこと」の大切さ。

交流カフェでの話題も必然的に、

福島県内と県外の温度差をどう考えたらよいのか、

外から何ができるかという問題が中心になりました。

熱いディスカッションだったと思います。

茨城から来られた方や福島出身の方が少なからずおられたことで、

具体的なお話をきくこともできました。

詳細はまたレポートをHPにアップいたしますので、今しばらくお待ちください。

◎「フタバから遠く離れて」の今後の首都圏での上映予定は

4/20~26 横浜のシネマ ジャック&ベティ

5/12 練馬・関区民ホール/光が丘区民ホール など。

詳細はhttp://nuclearnation.jp/jp/の上映情報をご覧ください。

さて、月1原発映画祭は次回から2年目に入り、少し形が変わります。

詳細は近日中にお知らせいたしますので、

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

2013年3月2日(土) 福島の子どもたちの現在(いま)、そして未来(これから) ~福島に生きる人々と手を携え、ともに歩くために~ 第11回月1原発映画祭のご報告

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/03/27(水) 01:043月2日(土)福島市よりフリージャーナリストの藍原寛子氏をお迎えして、「福島の子どもたちの現在(いま)、そして未来(これから)」をテーマに取材映像を見せていただきながら2011.3から現在の取材時のお話を伺いました。

ご紹介

藍原寛子さん 福島市生まれ、元福島民友新聞社記者。マイアミ大学客員研究員。フィリピン大学客員研究員。フリーランスのジャーナリストから国会議員公設秘書を経て、再びフリーランスのジャーナリスト。

現在の仕事

・日経ビジネスオンライン「フクシマの視点」

http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20110708/221371/?RT=nocnt

・ビデオニュース「福島報告」、http://www.videonews.com/fukushima/

2012年11月24日「フタバから遠く離れて」1日リレー上映会〜あなたのとなりのフタバ〜ご報告

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/03/10(日) 00:31「フタバから遠く離れて」1日リレー上映会は、谷中コミュニティセンターを皮切りに谷根千「記憶の蔵」、JAZZ喫茶「映画館」の3つの会場を順にめぐり、総数150名あまりの方々にご来場いただきました。舩橋淳監督も谷中から千駄木、白山へと自転車で1日つきあってくださり、それぞれの会場の味が出た会となりました。

★この上映会に向けて、双葉町の井戸川克隆町長からメッセージをいただきました(PDF)

■■■@谷中コミュニティーセンター・大広間■■■

●13:30 開場

36畳+舞台付きの大広間が、にわかシアターに変身!

定員を超えて約90人、何とか皆さんに座っていただくことができました。

●14:00 開会~上映

舩橋監督の挨拶に続いてゲストのおふたり、双葉町から避難されている北原保洋さんと亀屋幸子さんをご紹介して、上映開始です。

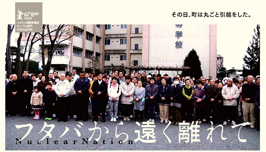

[映画]東京電力福島第1原発事故後、双葉町は町全体が警戒区域となり、1423人が約250キロ離れた埼玉県加須市の旧騎西高校に避難、地域社会丸ごとの移転という前代未聞の事態となりました。避難を余儀なくされて生活が一変した双葉町の人びとの避難所における日常を記録したドキュメンタリーです。

避難生活のひとこま、ひとこまの合間に語られる双葉町の人びとの思い。井戸川町長が憤りと自責の念を込めて語る言葉。故郷に一時帰宅をした人びとの緊迫感、そして喪失感のただよう風景。東電担当者や政治家たちのおざなりな対応ぶり。双葉の方々の生の言葉と淡々とした映像が静かな迫力をもって語りかけてきます。

みなさん、どう受け止められたでしょうか。

●15:40 休憩

大広間の向かいの和室では、舩橋さんの著書『フタバから遠く離れて-避難所からみた原発と日本社会』や〈おちゃっぺ米*〉の頒布、協賛グループのグッズや資料の展示をしました。お茶とお菓子のサービスも。

*〈おちゃっぺ米〉は、本日のゲストの北原さんが騎西高校の近くの休耕田を借りて作られたお米です。「谷根千・駒込・光源寺隊、ふくしま・いわき・応援団」が〈おちゃっぺ米〉と名づけて販売協力することになりました。北原さん(写真)が今回お話に来てくださることになったのもそのご縁。谷中会場では予約参加者に試食用をプレゼントしました。

詳細はこちら → http://311.yanesen.org/archives/1330#more-1330

●15:50 トークショー

休憩が終わって、まずは舩橋監督のお話です。

《舩橋監督のお話の概要》

僕は実はこの会場の近所に住んでいます。前作の「谷中暮色」をまさにこの場所で上映会しました。今日、またここでお話する機会が持ててとても光栄に思っています。

この映画は2011年4月から12月までを第1部として、今も撮影が続いています。

9か月にわたる撮影で300時間カメラを回し、最初それを11時間に編集しました。最終的には劇場公開のためにやむなく現在の96分にしましたが、この映画を観ることで避難所に流れる時間を疑似体験してほしいという意図を込めています。

この映画を撮り続ける大きな原動力になったのは、東京の電気が福島でつくられていたこと、しかも事故で避難を余儀なくされるのが、電気の消費者である自分たちではなく福島の人びとであったということです。この事実をどう受け止めて、自分はどうしたらよいのか?この答えがわかるまで、電気を消費してきた僕と、電気を生産してきた双葉の方々の対話を記録しようと思いました。

映画にして世に問うことを決意したのは、2011年12月16日、野田首相が事故収束宣言をした日です。事故の解明も終わっていないどころか、いまだに避難所生活でお弁当の毎日を続けている人びとがいて、被害の賠償さえ決まっていない状態でそれはないだろうと思ったのです。奇しくも今年の12月16日は都知事選と衆院選の投票日。本当に国民の命を守ることを最優先に考えている人は誰か、見極めたい。

原発はもともと国の政策として、都市部ではなく人口の少ない地方につくられています。もとから原発は犠牲を強いるシステムであったということです。それを決めた国が悪いと言うことはできますが、我々も犠牲を強いるシステムによりかかって電気を使っている以上、我々に責任はないと言えるのか。我々は原発事故の当事者である。そのことを一人でも多くの人に考えていただきたいと思っています。

→3会場の舩橋監督のお話をまとめました(PDF)

続いて、ゲストの北原保洋さんと亀屋幸子さんにお話をうかがいました。

北原さんは一時避難所となった埼玉アリーナから騎西高校へ。現在、騎西高校の近くの田んぼを借りてお仲間と一緒にお米を作っておられます。亀屋幸子さんは、ご主人と一緒に車で逃げて、最終的に東京の借り上げ住宅へ。おふたりとも「フタバから遠く離れて」をご覧になるのは今回が初めてということでした。映画の感想、現在の生活のこと、東京の方たちに伝えたいことなど舩橋監督の司会でお話をうかがいました。

→北原さんと亀屋さんのお話をまとめました(PDF)

●16:50 閉会

予定時間をだいぶ過ぎてしまい、参加者に発言していただく時間を充分取れなかったのが残念でしたが、ひとまず閉会としました。

会場の谷中コミュニティーセンターは「防災コミュニティ施設」として建て替えられるために、この日をもって閉館です。子どもからお年寄りまで、長年地域の方々に親しまれてきた区の施設です。本日も館内を子どもたちが走り回り、お隣の和室では定例のお茶の教室が開かれていたのですが、寄せられたアンケートでもこんなコメントをいただきました。「子どもはいるし、話をする人もいて、はじめは少しとまどった。そして、気づかされました。こんな環境でフタバ町の人々は生きなくてはならないんだという現実に…(後略)」

リレー会場の1つにあえてここを選んだのは、まさに「避難所になるかもしれない場所で地域の方々と観ること」にこだわったからでもあります。上映環境としてベストではなかったことは申し訳なく思いつつ、会場内に町内の方々の顔を見つけることができたのは嬉しいことでした。

■■■@谷根千「記憶の蔵」■■■

●17:00 開場

2番目の会場、谷根千「記憶の蔵」は大正時代の蔵を補修して、谷根千工房と映画保存協会がフィルムやビデオの上映会などに活用しています。谷中会場からのスタッフが到着した時にはすでに満席。舩橋監督と北原さん、亀屋さんも何とか開会前に滑り込みました。

●17:30 開会

ここのプログラムでゲストのおふたりが帰られるので、お話を上映前にお願いしました。

亀屋さんは、震災直後のこと、そして着の身着のままで、玄関にあった3000円をつかんで家を出て以来、4月に浜松町の借り上げ住宅に入居するまでの体験、寒くて物がなくて苦労の連続だったこと、避難先で男物の下着を着るしかなかったことなど、大変リアルに語ってくださって、参加者のみなさん話に引き込まれていました。まわりの人びとに助けられ励まされてきたことへの感謝の気持ちも率直に語りつつ、「私たちはふるさとに帰りたくても帰れないんです。こんなつらいことはもう福島の人たちだけで終わりにしたいんです。私が味わった地獄のような辛さをみんなに味わわせたくないの」「原発の再稼働には絶対に反対してください」と涙まじりで訴えて結ばれ、会場から大きな拍手が湧き起こりました。亀屋さんは毎週官邸前や東電に訴えに行っておられます。

(亀屋さんのお話の詳細はご本人に確認していただいたうえで後日アップの予定です)

北原さんは、福島の広野火力発電所が運転再開が可能になったことにふれて、原発を動かさなくても電気は足りると強調されました。今回の事故で北原さんもいまだに家などについて賠償を受けていません。原発に頼るのはもうやめなければというお話に、客席でうなずく方が多くいらっしゃいました。

●18:00 上映

上映前にスタッフから避難経路についての説明があり、さて上映となったとたんにグラッと大きな揺れが…。千葉県沖が震源の震度4の地震でした。びっくりです。予定を少し遅れて上映開始。

●19:40 休憩

この休憩時間中に北原さんのお米、1kg入り26袋が完売しました。舩橋さんの著書もこちらで用意した20冊は売り切れ、千駄木の書店、往来堂さんがあとを受けて販売に来てくださいました。ここでも地域のリレーが…。

●19:50 トークショー

舩橋監督から、ここでは井戸川町長をめぐるエピソードがたくさん語られました。

→3会場の舩橋監督のお話をまとめました(PDF)

客席からは「騎西高校でお刺身を食べるシーンが3か所出てくるが、海のない埼玉でお刺身を食べるというのは何だか切ない。あのシーンには何か意図があるのか?」という福島出身の方からの質問がありました。舩橋監督の答えは「皆さん、お刺身がお好きで、自然にそういう場面が多くなったということだと思う」。これについては客席にいらした双葉から避難中の方から「双葉やその近辺の人たちは今まで魚を食べて生きてきたので、刺身を食べるとスカッとする、ストレスから解放される」とのコメントがありました。この方も騎西高校に1か月おられたことがあり、現在は渋谷の借り上げ住宅で暮らしているということでした。今もっとも気がかりなこととして「東京電力も国も、風化して静かになるのを待っているという気がする。甘えるつもりはないけれど、皆さんには事故を風化させないようにお願いします。この映画はもっと大きなところで上映してほしい」と結ばれました。

●20:40 まだまだ続く…

終了予定は20時でしたが、客席とのやりとりが続く中、ついに舩橋監督だけ残して、スタッフは次の会場へ。JAZZ喫茶「映画館」は蔵から西へ約1キロ、DVDを持ってひたすら自転車を走らせました。

■■■@JAZZ喫茶「映画館」■■■

JAZZ喫茶「映画館」はマスターがもともと映画制作出身の方、昨年の震災以降、店での映画上映会を再開したそうです。テーマ性の高い作品上映、レアなトークショーなどで、ジャズファンの方に限らず幅広くお客さんの縁がつながっている、とてもオープンなお店です。ここでも定員を超えて30人近い方々が入場されました。

●21:00 開会

舩橋監督がぎりぎりで到着。挨拶のあと、本日最後の上映が始まりました。

●22:50 トークショー~ディスカッション

舩橋監督にとっては本日3度目のお話。だんだん問題の核心に迫る濃密な内容になっていったように思います。原発がいかに「不平等な犠牲を強いるシステム」であるか、力を込めて語られていました。

→3会場の舩橋監督のお話をまとめました(PDF)

その後、参加者からの「東京は加害者でもあるが、放射能汚染の点で被害者でもあるといえるのではないか」という発言から、原発立地地域の「自業自得論」をめぐって熱いディスカッションとなりました。

→ディスカッションの一部を抜粋しました。

このほか、原発や核の問題をどうしたら子どもたちや関心の薄い若い人たちに伝えられるか、芸術はどんなことができるかという問いもありました。正攻法では見向きされない、かといって娯楽作品に仕立てると肝心のテーマが埋もれてしまうというジレンマ。これを解決するのにどういう方法があるのか、「皆さんもぜひ考えてほしい」との監督からの投げかけで、本日おひらきとなりました。

●23:45 閉会

長い長い1日でした。

「フタバから遠く離れて」というタイトルには、遠く離れた町に避難を余儀なくされている双葉町の人びとのことと、福島でつくられた電気を遠く離れたこの東京で使っている私たちのこと、ふたつの意味が込められていると舩橋監督は語られていましたが、このふたつの立場をつなぐ役割を果たそうとしている監督の思いを多くの方が受け止めたことと思います。地元の方々はじめ遠くから足を運んでくださった方々、そして双葉町はじめ南相馬市など福島県内各地から避難中の方々とこの時間を共有できたことを心から感謝します。参加者の皆さま、開催にご協力くださったたくさんの皆さま、ありがとうございました。

★当日寄せられたアンケートから(PDF)

追記:おかげさまで3会場通じて収益が出ました。もっとも有効な使いみちは?と検討を重ねた結果、この映画をさらに多くの人に観ていただき、考え、語り合うために使おうと決めました。2013年4月6日(土)、今度は「谷中の家」での開催を予定しています。まだご覧になっていない方、もっと話を聴きたい方、語りたい方、ご参加お待ちしています。

→第12回月1原発映画祭+交流カフェ

舩橋淳監督を迎えて「フタバから遠く離れて」アンコール上映

(うえまつ)

2013年3月2日(土) 第11回月1原発映画祭 御礼

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/03/05(火) 10:10第11回月1原発映画祭「福島の子どもたちの現在(いま)、そして未来(これから)

〜福島に生きる人びとと手を携え、共に歩くために〜」無事終了しました。

福島第1原発事故からもうすぐ2年になる3月2日、

福島市在住のジャーナリスト、藍原寛子さんを迎えて開催しました。

取材映像をみながらお話を1時間うかがったあと、

交流カフェでたっぷり2時間語り合い、

参加者25人、全員に発言していただくことができました。

こういうゆったりしたプログラムは今後も取り入れたいと思います。

原発事故後、そして今も多くの人が切実に感じているのは

「本当の情報」が知りたいということではないかと思います。

藍原さんがジャーナリストとしてのスキルと感性を総動員して取材にあたってこられたこと、

それをみんなに伝えることにいかに専心してこられたか、

お話を聴いていてよくわかりました。

参加者の皆さんにとっても「それは知らなかった」という話題が多く、

藍原さんになら自分の疑問に答えてもらえそうだという感触を持たれたのではないかと思います。

カフェではたくさん質問が出て、

藍原さんはひとつひとつじっくりと言葉を選びながら答えられていました。

ご参加、そしてお手伝いくださった皆さま、ありがとうございました。

2013年2月2日(土) 「フクシマからの風」「田神有楽」~津軽から加藤鉄監督を迎えて~ 第10回月1原発映画祭のご報告

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/02/14(木) 23:11「フクシマからの風」「田神有楽」~津軽から加藤鉄監督を迎えて~

(第10回 月1原発映画祭のご報告)

2月2日(土)10回目となる月1原発映画祭では、青森県より加藤鉄監督をお迎えして、昼の部「フクシマからの風」 夜の部「田神有楽」を上映しました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この日は気温が20度近くまであがり、春が来たかのよう。谷中の家に到着される皆さんの第一声も「今日は暖かいですね」でした。

昼の部は1:30から始まりました。監督の短い挨拶のあと25名ほどの参加者で「フクシマからの風」http://fukushima.xrea.jp/ を見ました。

この映画は、福島県飯館村と川内村で、原発事故後も村に残り山野の自然とつながった暮らしを続ける人々を、淡々と描いていきます。

裏山で山菜や薬草を研究する84歳の昌基さん。奥さんとのやりとりが、なんとも温かくて面白い。

双葉町の病院にいた奥さんを亡くしたばかりの常次さんは、どぶろく造りの名人。水場から離れて産みつけられたモリアオガエルの卵を移動させてあげるその優しさ。

獏原人村で70年代から仲間と自給自足の生活をしていたマサイさんは、ニワトリを飼い、

太陽光発電で暮らす。「自分自身が変わらなければ、何も変わらないじゃん」と私たちに鋭く問いかけます。

画面のなかではゆっくりと時間が流れ、夏の日差しと緑があふれています。登場する方々はカメラを意識することなく、日常の生活をそのまま私たちに見せてくれます。静かな映画なのですが、それぞれの方々の暮らしには、そこはかとないユーモアが感じられて笑いを誘われる場面も多く、原発事故後の映画を見ているのだということを忘れてしまいそうになりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1時間20分の上映のあと、休憩と部屋の模様替えをして、カフェの時間になりました。

常連参加者の方がさしいれてくださった稲荷寿司をいただきながら、まずは加藤監督からこの映画を作ったいきさつなどを話していただきました。

以下、監督のお話です。

2011年2月から、六ヶ所村で撮影される映画の手伝いを始めていました。そこに3.11の地震が起きました。4月の終わりに、その映画の監督を含め3名で、2泊3日で福島県に取材に行くことになりましたが、私は当初福島に入ることに抵抗がありました。しかし獏原人村には以前から関心があったので、マサイさんに会いに行くことを目的に、福島に行く決心をしました。

線量計を持って東京から向かっていくと、数値がだんだん上がっていきます。まだ放射能についての情報が少ない頃で、飯館村や川内村で若い方や子どもたちにも会いました。

青森に戻ってから「福島のことを映画にしてみたら」と言われたのですが、悲惨な場所でカメラをまわすことに当初はためらっていました。ただ、2泊3日の間に出会った人々の中で、なぜか興味を惹かれた方、もう一度話を聞いてみたいと思った方々がいました。その方々に会いに行くことで、この映画ができたのです。2011年の春から夏にかけて撮影し、10月の末に完成しました。

前作から10年のブランクがあり、変なものを作っているのではないかと不安になった時もありましたが、作品の形が見えてくると、これしかないと思うようになりました。

ここに登場する人々になぜ惹かれたのか・・・あとになって考えてみると、山野の自然の中に自分の生き方を見つけていった、お金というものにとらわれずに自分の生き方を選んだ、という共通点があるように思います。

続いて、監督と共にいらして下さった中川登三男プロデューサーにもお話を伺いました。

加藤監督とは、前作「田神有楽」で知り合いました。「田神有楽」は六ヶ所村の農家、小泉金吾さんの3年間を追ったものですが、加藤さんはこの映画を撮るため、東京での生活を捨ててしまいました。私はそんな加藤さんの生き方に惹かれています。「フクシマからの風」を見たひとりひとりが「生きるということ」について考えてもらえたら嬉しいです。

ここで参加者の皆さんから映画の感想をつのりました。会場には、監督の大学時代の友人の方や、福島県双葉町から都内に避難されている方など、いろいろな方がいらっしゃいました。いくつかのご意見を紹介します。

2013年2月2日(土) 第10回月1原発映画祭 御礼

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/02/04(月) 06:18昨日、第10回月1原発映画祭を開催いたしました。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。

加藤鉄監督とプロデューサーの中川登三男さんをゲストに迎え、

昼・夜とも参加者各23人、通して参加された方々もけっこういらっしゃって、

長編ドキュメンタリー2本と加藤さんを囲んでのカフェ×2回、

約7時間にも及ぶ大変贅沢で濃い1日となりました。

交流カフェでは皆さんから実に忌憚のない感想、意見が飛び交いました。

監督を前にしてここまで作品の好き嫌いを含めてフランクに話ができたのは、

加藤さんの映像表現と実直な言葉がみんなに届いたからだと思います。

信頼関係が生まれていた場だったなあと思っています。

詳細なレポートは、後日HPに掲載の予定です。

次回は3月2日(土)です。

東日本大震災・福島の原発事故から2年たちます。

ゲストに福島在住のジャーナリスト、藍原寛子さんを迎え、

福島の現在の状況を取材映像を交えてお話しいただき、

東京から何ができるかを考える会にしたいと思います。

テーマ「福島の現在(いま)~原発事故後をともに歩く仲間として~」(仮題)

14:00~17:00(予定)

詳細は追ってご案内いたします。

2013年1月5日(土) 第9回「ネコマチッタ物語&げんぱつかるた大会」~月1原発映画祭のご報告~

投稿者:jtgt 投稿日時:2013/01/13(日) 14:22第9回 「ネコマチッタ物語&げんぱつかるた大会」~月1原発映画祭のご報告~

2013年になって最初の映画祭が、1月5日、いつもの谷中の家で開催されました。今回は昼の部のみ。そのうち、第1部が上映、第2部がかるた大会でした。

☆☆☆☆☆

第1部は、30人ほどで短編映画「ネコマチッタ物語」を見ました。

今は平和なネコマチッタで、郵便配達のお手伝いをしている主人公のウォルナット君。手紙を届けるなかで、15年前に町に起こったことを知ります。それは「スーパーニャントリウム発電」と関係がありました。

ネコマチッタで起きた、ちょっとほろ苦くて忘れちゃいけないそんな過去のお話。

「本当の豊かさとは?」「大切なこととは?」勇気と英知で新しい扉を開いた猫達の話。

(パンフレットより)

登場するのは、木の猫の人形(ウッドール)たち。とてもかわいい、ユーモアあふれる作品で大人も思わず笑顔になってしまいます。でもそれだけではありません。ネコマチッタ町議会の様子、スーパーニャントリウムによって変わっていく町、そして事件と、猫たちの選んだ道・・・ご覧になった方は今の日本の状況にあてはめずにはいられないと思います。 http://www.nekomacitta.com/(映画HP)

2012年12月1日(土) 月1原発映画祭の報告

投稿者:jtgt 投稿日時:2012/12/21(金) 09:2812.1の月1映画祭は「みえない雲」を昼・夜 上映させていただきました。

昼はお子さんもいらしたので日本語吹き替え版、夜は日本語字幕での上映としました。

「みえない雲」は、原発事故が実際に起きた際に生じるパニックとその際のふとした行動が思いもよらずその後の人生に重くのしかかってくるさまを、若者のラブストーリを織り交ぜつつ、ハイクオリティな映像演出でスピーディーかつ大迫力に描いています。主人公を含めたキャストの演技力も高く、私は映画の世界にグイグイ惹きこまれました。

今回のゲストは 原作の翻訳者の 高田ゆみこさんです。

映画の上映後は高田さんに30分間、お話をしていただきました。

☆高田ゆみ子さんのトークから☆(昼の部と夜の部のお話の内容を合わせてまとめました)

今回の福島事故が起こったことで、この映画で描かれていたことが現実になってしまった・・というのが、この映画に対する私の思いです。

12月1日(土) 第8回月1原発映画祭終了しました

投稿者:jtgt 投稿日時:2012/12/04(火) 22:24きのうは「みえない雲」上映+高田ゆみ子さんを囲んでの交流カフェでした。

全部で昼の部は15人、夜の部は23人、

いつにもまして親密な雰囲気で話がはずみました。

人数が少なめだったこともありますが、

ゲストの高田さんのお人柄によるところ大だったと思います。

率直で深いお話、皆さんとても腑に落ちたようです。

1人ひとりの発言も、今これからのことにつなげて

受け止めた方が多かったのではないでしょうか。

この激動の歳の瀬にひととき集って語り合えたことは

とてもよかったと思います。

参加くださったひがしの皆さま、ありがとうございました。

詳細はレポートをお楽しみに。

次回は1/5(土)お正月スペシャル企画です。

「ネコマチッタ物語」上映+げんぱつかるた大会、

ゲストに小嶋伸さん(ウッドール作家)と古知屋恵子さん(木版画家)を迎えて、

大人も子どもも一緒に楽しめる会にしたいと思っています。

昼の部のみ2~5時ぐらいを予定しています。

願わくば心から笑ってかるた大会ができますように、

投票日まで、力を尽くしましょう!